Архив автора

|

В Елабуге прошли Внеочередные Международные Цветаевские Чтения, посвящённые Юбилею Марины Ивановны Цветаевой

О Елабуге и Цветаевой можно говорить долго и много. Со мной согласятся все, кто хоть единожды посетил Елабугу! Ну а тем, кто пока не был в этом уникальном городе с тысячелетней историей, достаточно зайти в интернет. Информации – разливанное, если не море, то уж во всяком случае – разливанная Кама, на живописных берегах которой раскинулась красавица-Елабуга. Но, вернувшись с Внеочередных Восьмых Международных Цветаевских Чтений, посвящённых юбилею Марины Цветаевой, хочу сказать о значении Елабуги именно в моей жизни. Сейчас, спустя четыре года после нашей первой встречи с Елабугой, ясно понимаю, что этот город был неизбежным в моей судьбе, как символ высшей степени отчаяния, который одновременно является первым шагом к надежде… Мой первый визит в Елабугу в 2013 году совпал с очень трудным периодом в жизни. Периодом, когда, казалось, что весь мир ополчился против меня. Кризис в корпоративных, дружеских, семейных и личных отношениях усугубился кризисом творческим. И я всё чаще стала думать о судьбе Цветаевой. Наверное, Господь наказал меня за то, что в юности я запальчиво осуждала выбор, сделанный Мариной в Елабуге. Да, я всю жизнь называла Цветаеву по имени, хотя мне в юности делали замечания писатели старшего поколения, мол, что за панибратство? Но у меня никак почему-то не получалось называть её по отчеству! Аналогично я никогда не могла и не могу назвать по отчеству Есенина.

А тут ВДРУГ мне звонит ДРУГ, замечательный поэт из Татарстана Николай Алешков: «Диана, как смотришь на то, чтобы поехать в Елабугу?». Я еле удержалась от горького сарказма: «А что, уже пора?». Но промолчала, зная доброе к себе отношение со стороны Николая Алешкова, столь редкое в литературной среде. Я почти фаталистично ответила: «Ну что ж? От судьбы не уйдешь!».

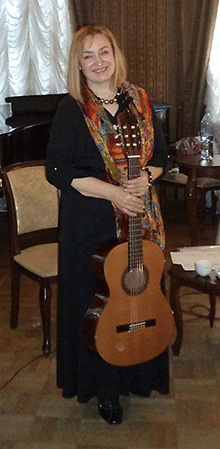

Между прочим, многие, и не только поэты, относятся к Елабуге с неким предубеждением именно по причине гибели Марины Цветаевой. И я в этом смысле вовсе не феномен! Как не феномен, а закономерность, что после первого же визита в Елабугу относившиеся к ней с предубеждением непременно влюбляются в этот город… Сейчас я с улыбкой ностальгии вспоминаю наш первый совместный поэтический вечер с Николаем Алешковым в Елабужской Библиотеке Серебряного века. Потом у меня будет ещё немало выступлений в Елабуге – и в прекрасном зале с чудесной акустикой во дворце купцов Стахеевых. И в Библиотеке Серебряного века… И возле могилы Марины…

Елабуга как-то исподволь преподаст мне множество уроков, которые мне очень пригодятся в жизни и в литературе. Но главное – она вернёт мне ту самую жажду жизни, которая в своё время помогла мне написать лучшие мои стихи. Одним из уроков, к примеру, станет интрактивный вечер в формате интервью, что устроит мне Андрей Николаевич Иванов. Задававший мне вопросы, он, как ведущий вечера, оказался настолько в курсе непростой моей судьбинушки, что, признаюсь, был момент, когда я хотела просто, как в детстве, когда бывает страшно, вскочить и убежать. И не сделала этого лишь потому, что мне вдруг стало интересно, что из этого получится. К тому же я увидела заинтересованность аудитории. Всё это не только отрезало мне пути к отступлению, но стало уроком, как можно и нужно работать с читателями, с публикой, чтобы уже на первых минутах общения между поэтом и залом возникала та «химия» отношений, которую нельзя заменить ничем. Это как в любви! Она или есть, или её нет.

Ещё один урок преподала мне Елабуга, когда мы выступали в доме-дворце купцов Стахеевых, где ныне расположен актовый зал Елабужского филиала Казанского федерального университета. А ранее в этом зале с великолепной мраморной стеной была домовая церковь. Поистине, акустику в этом зале ощущаешь, как нечто материальное. Когда участвовавшая в концерте музыкант Елена Емалтынова начала распеваться перед концертом, стены зала вздрогнули и откликнулись, а потом буквально завибрировали. И вот тут я поняла, что стихи только тогда становятся поэзией и музыкой, когда правильно расставленные и точно подобранные слова в строке вступают меж собой в музыкальный диалог… Если этого музыкального диалога между буквами и словами нет – то это не стихи, ибо стихи – это музыка, ведь только она не лжёт… Ещё научила меня Елабуга «скупее стать в желаньях». Ведь небо порой наказывает нас именно исполнением желаний. Загаданное мной по елабужской традиции желание (возле Башни Чёртова-Елабужского городища) сбылось с потрясающей точностью. Угораздило же меня загадать его!

Елабуга каждый раз удивляет всех, приезжающих к ней. Хотя не ставит целью удивлять, она просто живёт полнокровной жизнью! Не думаю, что сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника под руководство уникальной женщины-руководителя Гульзады Ракиповны Руденко (подчинённые за глаза называют её энерджайзер!) денно-нощно думают, как бы удивить приезжаюших в город гостей. Они просто влюблены в Елабугу, в Цветаеву, в кавалерист-девицу Дурову, в гения русской живописи Шишкина, в другого своего великого землякап-елабужанина врача Бехтерева…. В Елабуге было и есть, кого любить! Они влюблдены в свой город и эта их любовь передаётся не только воздушно-капельным путём всей России, но и воплощается в уникальные культурные и литературные проекты. Не случайно единожды побывавший в Елабуге, не может сюда не возвращаться. Потому этот город и стал местом встречи, которое изменить нельзя, для замечательных поэтов, писателей, цветаеведов, художников, общественных деятелей со всего мира…

Моя первая встреча с Елабугой стала точкой отсчёта моего душевного и творческого выздоровления. Думаю иногда, что попади Марина Цветаева в Елабугу сегодня, она была бы счастлива. Жаль, что Господь не судил Марине стал елабужанкой… В предсмертной записке она написала: «Не похороните живой, проверьте…». А ведь могила Цветаевой в Елабуге – категория чисто условная, могила Цветаевой – скорее образ и символ, ведь Марины под могильной плитой нет! Говоря метафизически, Цветаева была такая живая, такая влюблённая в жизнь и наполненная ею, что … как хоронить живую? Не боясь обвинения в мистике и метафизике (ибо Цветаева и была сама воплощённая мистика и метафизика!) порой думаешь, а, может, и поныне бродит Марина по улочкам Елабуги, заходит в обновлённые храмы, в прекрасные музеи, любуется шедеврами народных промыслов, сидит, неузнанная потомками, на берегу высокой набережной…

Елабуга стала точкой отсчёта вечной славы Цветаевой. В составе Елабужского государственного музея-заповедника создан Мемориальный комплекс им. М.И. Цветаевой, в который входят Дом памяти, Литературный музей, могила на Петропавловском кладбище, Покровский собор, Память елабужан о Марине – светлая несмотря ни на что! Рядом в Домом памяти воссоздан на историческом место замечательно жизнеутверждающий (не говоря уж о том, что уникальный!) Музей «Портомойня», ещё два шага и ты в Библиотеке Серебряного века. Осенняя Елабуга горит рябиной и грезит Мариной… В 2017 году рамках внеочередных юбилейных Международных Цветаевских Чтений были вручены специальные Цветаевские премии – восьмой раз по счёту! Лауретами за большую многолетнюю подвижническую работу в деле сохранения памяти и популяризации творчества Марины Цветаевой стала её внучатая племянница Ольга Трухачёва. И ведущая актриса Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова, народная артистка России и Республики Татарстан лауреат Государственной премии Республики Татарстан им. Г. Тукая Светлана Романова (Славутская), представившая моноспектакль по творчеству Марины Цветаевой – «Последний день». На сей раз вручение внеочередных юбилейных Цветаевских премий было ознаменовано открытием ряда вернисажей, посвящённых Марине Цветаевой. Это выставка Заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан В. Аршинова (Казань). И выставка цветных офортов народного художника Республики Татарстан, лауреата Государственной премии Республики Татарстан им.Г.Тукая Ирины Колмогорцевой «Художники – Поэту» (Казань).

На сей раз Елабуга удивила тем, что за прошедший год у Дома памяти Марины Цветаевой, утопающего в рябине, «выросла» замечательная бронзовая рябина – шедевр художественного литья. Марине бы она точно понравилась…

***

«…Морская канула в моря…» Марина Цветаева

Кровавые рябины справа. Плакучие берёзы слева. Твердят: «Марина, Вы не правы!» Тебе, Марина-королева! Пеннорождённая морская – В стихии тесной пресноводной Обречена была такая На смерть, чтоб снова стать свободной. Ты канула… О, если б в море! Прощай, прикамское приволье! Но это горе – всё ж не горе, Лирическое своеволье. Не горе, что не пожелала Дурной эпохе стать служанкой. А горе, горе, что не стала Елабужанкой и волжанкой. А горе то, что не воспела – Как только б ты сумела! – Волгу За всех, кто за избытком дела Века ей верен втихомолку. Неизречённые напевы Шального волжского прибоя, Отвергнутая королева, Ты унесла навек с собою.

|

|

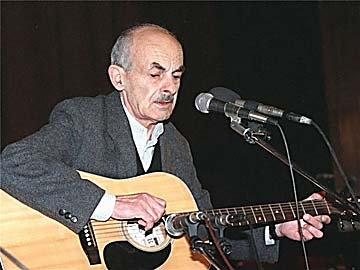

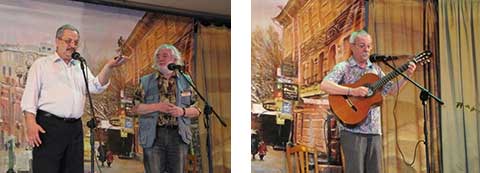

И ВСЕ ПОЮТ СТИХИ БУЛАТА…. Беседы в Колонтаево Можно по-разному оценивать творчество Булата Окуджавы, но невозможно не согласиться с тем, что его песни сделали звуковой фон эпохи. Точнее, они имеют свой тонкий, но очень прочный слой в звуковом спектре 60-70-х годов для миллионов россиян. Многие из них продолжают жить с его песнями и в XXI веке, передают их своим детям и внукам. Передают тихо, естественно, без всякого пафоса – как семейное предание или колыбельную. А те, кто творит сам, вдохновляясь тем, что создал Окуджава, уже шестой раз имели возможность собраться в Доме отдыха «Колонтаево» в Ногинском районе Подмосковья на Всероссийском отраслевом фестивале авторской песни и поэзии «Песня Булата». Поэт пришел в мир 9 мая 1924 года. И фестиваль его имени обычно проходит в преддверии Дня Победы, с которым так символично совпал день его рождения. С 6 по 10 мая 2016 года в Колонтаево съехалось около двухсот человек, большинство из которых купили путевку за свой счет (8 тысяч р. за проживание в двухместном номере с человека). Я была среди этого большинства. И не прогадала. Я насладилась майской природой, отдохнула от суеты, искупалась в бассейне, посидела у костра, пообщалась с друзьями и за эти дни услышала около сотни хороших песен в хорошем исполнении. Сцена, на которой выступали гости и участники конкурса, была оформлена под арбатский дворик со скамейкой и столиком «для домино», на котором стояла бутылка из-под импортного пива с воткнутой в нее красной розой. Начиная первый концерт, директор фестиваля Александр Цилькер зажег на сцене его символ – настоящий уличный фонарь, точно такой же, как на Арбате, недалеко от дома 43, где прошло детство Окуджавы, и где сейчас между двух арок навсегда застыла его изящная фигура из бронзы. Уменьшенная копия этого памятника работы скульптора Г. Франгуляна была вручена на закрытии в качестве «гран-при» автору-исполнителю из Ялты Константину Вихляеву. Александр Цилькер и Юрий Лорес Константин Вихляев Многие окуджавские песни на этом фестивале я услышала совершенно по-новому. Например, знакомую по пионерскому детству «Песню о барабанщике», которую по радио пел хор В. Попова, Александр Евстигнеев (г. Москва) спел по-бардовски интимно и даже с каким-то мистическим оттенком. Два ярко одетых парня из г. Снежинска Челябинской области – Данила Абдракипов и Илья Сергодеев с гитарой и гармошкой представили публике «Ворона», которого «надо убить, чтобы не было войны» – вот так в былые века скоморохам удавалось говорить правду в лицо властям предержащим. Наталья Приезжева, учитель этики из Москвы, с античной величественностью исполнила «В городском саду флейты да валторны». Вот на сцену, тяжело дыша, взобрался мэтр Михаил Кукулевич и легко, с улыбкой запел «Солнышко сияет. Музыка играет». Как же точно он поймал интонацию автора! Он поет, и сердце, действительно, замирает от того, что он слишком много знает. Окуджавскую иронию я четко услышала и в голосе Владимира Дурденко из г. Воронежа, когда он пел «На фоне Пушкина снимается семейство». А вот в песне «На площади базарной» на стихи Окуджавы и музыку Андрея Васильева, которую исполнила под его аккомпанемент на бузуки Ольга Кузьмичева-Дробышевская из г. Набережные Челны, совсем не было характерной окуджавской интонации. Но я совершенно отчетливо представила себе тбилисскую площадь предвоенного времени, по которой с покупками в дом своей тетки шел подросток Булат, потерявший в 13 лет родителей, увидела, как он заслушался игрой базарного скрипача и заплакал… В числе участников фестиваля «Песня Булата»-2016 был Игорь Симановский. Он известный в бардовской среде человек, выступает с 1986 года, лауреат Грушинского фестиваля 1979 года, лауреат фестиваля им. В. Высоцкого «Русское наследие» (1995), автор 8 поэтических сборников. Игорь Григорьевич 20 лет проработал строителем в Заполярье, строил магистральный газопровод, почетный работник Миннефтегазстроя, имеет звание «Заслуженный нефтегазостроитель России». Это я позже узнала о нем из интернета. А когда он вышел на сцену, я увидела солидного, уже далеко не молодого человека, с мудрым и немного грустным выражением серых глаз и мощной позитивной энергетикой. Это ощущение усилилось, когда он уверенно взял в руки гитару и запел песню. Его голос был хорошо поставлен, богат обертонами и уводил за собой в прекрасный мир весны, о которой он пел. Игорь Симановский в этом году был единственным из дипломантов фестиваля «Песня Булата», который удостоился чести выступить на заключительном концерте вместе с победителями. А накануне вечером он исполнял свою песню «Перелом» о защите Москвы в годы Великой Отечественной войны.

Игорь Симановский – Игорь Григорьевич, вы один из самых первых участников этого фестиваля. Я вижу, что вы – человек, который прожил очень интересную и большую жизнь. И вы очень сильно чувствуете вот этот «окуджавский дух», ведь Булат Шалвович тоже прошел войну, хотя вы его младший современник. Как война коснулась вашей жизни и как она отразилась в вашем творчестве? – Когда началась война, мне шел 7-й год. Я хорошо помню тот день. Это было воскресенье. Жили мы в двухэтажном бараке на Красноармейской улице. И в этот день мы с ребятами играли в футбол. Площадка у нас была между сараями, в которых покоились дрова – мы ими топили печки, тогда у нас в каждой комнате была печка-голландка. Я стоял на воротах – в кепке, в перчатках. А ворота состояли из стопкой сложенных кирпичей. А мама около подъезда поставила два табурета, корыто. И в красной косынке, со стиральной доской стирала белье. У нее был такой клетчатый клеенчатый фартук. И вдруг я вижу – мама бежит ко мне с таким лицом, которого я никогда в жизни не видал, и кричит новое для меня слово: «Война! Война, Игорь, война!» Я уткнулся носом ей вот в этот фартук, и все ребята замолчали. И для нас началась новая жизнь. Вот таким было начало войны. Ну, а потом мы со старшими ребятами, когда была тревога, не бежали в метро, хотя нас загоняли в бомбоубежище, мы старались бегать на чердаки и засыпали песком зажигалки, которые пробивали крыши домов. – А в каком районе это было? – Это было в Ленинградском районе Москвы. Около метро «Аэропорт». Мы видели однажды, как сбили «Мессершмитт», он лежал прямо на Ленинградском шоссе. Вот эти тревоги, окна, заклеенные полосками из газет, синий свет, потому что обычный свет не разрешали включать, и черные шторы опускали такие, из бумаги. А потом уже и света не стало. Появились керосиновые лампы. И вот однажды я потерял карточки на хлеб. Я не мог придти домой без хлеба. И пришлось мне петь около булочной (И.Г. произнес это слово по-старомосковски, через «ш»- А.С.) жалобную песню «Старушка», которую незадолго до этого я услышал на Тишинском рынке. Выучил ее наизусть и до сих пор помню: Когда на окопы надвинулась тьма, Седая старушка в блиндаж приползла. И, чуть приподнявшись, прижалась к груди, К гвардейцу-бойцу, что стоял впереди.

Увядшие очи, где горе живет, Где ужас и слезы застыли, как лед. Он понял, что эта незнамая мать Не в силах смеяться, не в силах рыдать.

Как самое лучшее родимой земли В землянку старушку бойцы принесли. В постель уложили десятками рук, А сами гурьбою уселись вокруг.

– «Здорово, бабуся. Откуда пришла?» – «Из Харькова, милый. Случилась беда! Беда не со мною, не с хатой моей, А с тем, кто дороже родных сыновей.

Когда завязались бои у села, Бойца рядового к себе я взяла. Он тяжко был ранен с обоих боков. А звали его Николай Козаков.

Германец ударил его сапогом: «И много ли танков шныряют кругом?» А тот отвечает: «Считайте на глаз, Когда эти танки поедут на вас».

От злобы на немце не стало лица. Они керосином облили бойца. И тут же спалили в хатёнке моей Того, кто дороже родных сыновей.

Когда керосин приносило зверьё, Он пел красноармейскую песню свою: «Нигде до могилы нет места врагу!» И я эту песню забыть не могу. – Слова народные? – Народные. Не знаю, чья эта песня. Но я ее несу с тех пор, со времен войны. А потом я уже сам стал писать о войне. Для меня День Победы – самый значимый праздник в моей жизни. И я был на салюте Победы. Я видел, как ликовали люди, плакали и танцевали. И я смотрел на этот салют. Меня на руках нес майор – мне было 10 лет – с Красной площади до Белорусского вокзала! – В вашем творчестве, наверно, много песен о войне? – Да, конечно. Вот, например «Весна 45-го года», «Перелом» о разгроме немцев под Москвой. Есть песня «Фронтовики, наденьте ордена!» Есть песня «Послевоенное танго» – о том, как ветераны войны встречаются с москвичами и гостями столицы на Театральной площади. Есть песня… я попал в детский дом, когда… – Вы потеряли родителей во время войны? – Нет. Я просто потерялся, когда однажды не успел убежать в бомбоубежище. Меня увезли в деревню Кашино Свердловской области. И там голод был настолько сильный, что, я помню, стая волков, шесть волков, напали на нашу собаку, ее звали Вета, которая была на цепи привязана к будке, и съели ее! Утащили вместе с будкой в лес. И мы видели только эти кровавые пятна на снегу и шерсть, как они ее драли на куски. И волки были голодные, и люди были голодные. Весь сорок второй год, и до весны сорок третьего, я жил в этом детском доме. А потом мама с бабушкой меня нашли и увезли домой в Москву. И хотя в этом детском доме я уже ходил в первый класс, в Москве, в 1943 году, я снова стал первоклассником. Помню, в школе мы доставали жмых, шелуху от семечек, и жевали на уроке. И для нас это было счастье!.. В этот момент всех участников конкурсной программы фестиваля позвали в зал. Игорь Григорьевич извинился, взял гитару и пошел готовиться к очередному выступлению… Программа фестиваля была так насыщена, что ее хватило бы на 5 фестивалей – помимо конкурсов, где определялись победители в 11 номинациях, шли авторские концерты, спектакли, мастер-классы, лекции. Ирина Алексеева и Игорь Каримов приехали не с песней, а с аудиовизуальной программой «В песнях нам себя оставили…». В течение двух дней, используя уникальные записи и фотографии, они рассказывали об ушедших из жизни бардах, творчество которых давно покорило сердца слушателей и составило историю авторской песни. У всех, кто побывал на этих лекциях, создалось удивительное ощущение, что великие (Окуджава, Высоцкий, Визбор, Галич, Берковский, Матвеева, Дулов, Якушева, Луферов, Клячкин, Кукин и др.) тоже присутствуют на фестивале и поют свои песни вместе со всеми участниками. Конечно, я не могла не поговорить с Игорем Михайловичем, единственным в своем роде историком жанра, стоявшим у истоков Московского КСП, председателем Совета учредителей Центра авторской песни в Москве.

Во время лекции Ирины Алексеевой Игорь Каримов – Вы, наверно, не первый раз сюда приезжаете? – Мы шестой раз на фестивале. Первые годы мы с Ириной Алексеевой были в жюри. А сейчас и в последние годы мы приезжали с программой «Биографии». – Как вы оцениваете этот фестиваль? – Нам кажется, что это один из добрых, хороших фестивалей и по организации, и по всему. Но сейчас, в этом году, он видоизменился. Уже второй год на средства Росатома делается еще один фестиваль – и все атомные предприятия поехали туда. Поэтому здесь, в этом году, не было такого обилия представителей атомной промышленности. А на предыдущих фестивалях и народу было больше, и выбрать было из чего больше. И вообще было более интересно в художественном плане, может быть. – Но какие-то преимущества у этого фестиваля остались? – Доброта. Почему все говорят о нем «добрый фестиваль»? Витька Попов, Юля Зиганшина, тот же Юра Лорес – они едут сюда, потому что здесь какая-то хорошая атмосфера. Поэтому я могу сказать о фестивале только доброе. После первого фестиваля я его раскритиковал, написал большое письмо организаторам – что вот это надо бы сделать вот так, а вот так было бы лучше. Правду надо говорить. И я на это имел право, как любой человек. Второй, третий, четвертый фестивали были такие мощные. А сейчас …ну, где-то 200 человек. Но основное всё-таки осталось. – Как ветеран авторской песни вы знали многих наших знаменитых бардов, не считаете ли вы, что золотое время авторской песни прошло? – Нет, нет! Сказка о том, что авторская песня умерла – это старая сказка. История московского КСП ведется с 1959 года. И я помню, как еще в 1967-м году тоже люди говорили: «Всё. Городницкий уже есть. Визбор, Якушева есть. Высоцкий и Анчаров есть. Ну, появился Вадим Егоров. Ну что еще? Вот и всё. Больше ничего не будет». А в 1968-м году вышли Никитин с ансамблем, Александр Дулов, Виктор Берковский. Потом появились и Луферов, и Мирзоян, и Лорес. В 79-м году на нашем московском конкурсе лауреатами стали Суханов, Вероника Долина. В 84-м году появилась Галя Хомчик (Мартынова). А в 86-м стали лауреатами Иващенко и Васильев. В 90-е стал выступать Михаил Щербаков. А потом, а потом… это я могу говорить долго. Вот, по-моему, в 97-м году лауреатом стал Сергей Труханов, очень интересный автор. Затем о себе заявили своими песнями Ольга Чикина, Тимур Шаов, Саша Щерби́на. Я сейчас не могу перечислить всех достойных, но главное, что всё это продолжается. В этом году тоже был конкурс. И хотя сверхновых звезд не появилось, но авторская песня живет и набирает свежие силы. В этом году через первые туры у нас в Москве прошло 150 человек! И потом было 5 концертов вторых туров, где выступило 90 человек. А из них выбрали 30 наиболее ярких и интересных. Параллельно с этим у нас проходят детские конкурсы где-то с 1997 года. Так что жизнь идет. – По-вашему, как дальше будет развиваться этот фестиваль? – Этот фестиваль может быть закрыт и быть последним. – Почему?! – Потому что не будет денег. На любое мероприятие нужны деньги или энтузиасты, которые сбрасываются. А на такое масштабное мероприятие не сбросишься. – Но все-таки шесть лет он уже прожил. – Он прожил, потому что было финансирование Росатома. А теперь под эгидой Росатома проводится еще один фестиваль! А здесь же надо пригласить гостей, членов жюри, оплатить им дорогу, проживание. Требуются большие деньги. Будем надеяться, что на следующий год их найдут. – Дай Бог. Человек, от которого напрямую зависит финансирование фестиваля «Песня Булата» – Анатолий Кириченко, директор Департамента международного и внешнеэкономического сотрудничества ОАО «Концерн Росэнергоатом». Он – один из учредителей компании «ТриА» – главного организатора фестиваля. Анатолий Михайлович вел концерт-знакомство в первый день фестиваля, сам прекрасно выступил со своей песней и нашел много хороших слов о каждом из представляемых им участников. Именно от него я узнала об этом фестивале, познакомившись с ним в г. Обнинске на Сретенском православном фестивале «Встреча» в феврале 2016 г., одним из спонсоров которого тоже является Росатом.

Анатолий Кириченко – Вы стояли у истоков фестиваля «Песня Булата» в Колонтаево, были автором его идеи и нашли для него средства. Как вам пришла в голову идея проведения такого фестиваля? И какие самые интересные вехи в его истории? – Об истоках. Не «Я», а «МЫ». Специфика, особенно авторского жанра такова, что там все – «Я», потому что там творчество. А когда получается некое событие, некое мероприятие, то это всегда – «МЫ». Что касается именно этого фестиваля «Песня Булата», то было удивительно, что такого фестиваля у нас нет. Булат – это величина, Булат – это гений, Булат – это достояние, Булат – это уже наше внутреннее, национальное. А вот не было такого фестиваля Булата, за Булата, о Булате. Мы проводим разные фестиваля. Мы – это Росатом. Вообще на постсоветском пространстве в год проводится несколько сот фестивалей авторской песни, до 400 (!). Это явление не разовое, не редкое, не случайное. Этим состоянием общество, народ живет. Из этого количества несколько десятков больших фестивалей. На слуху такие, которые много лет уже существуют. В системе Росатома проводится целый десяток фестивалей – потому что это атомные города, это научная среда, это физики, это традиция, это как бы естественное состояние для этой отрасли. И в Ростатоме проводится несколько фестивалей. Один из них – на Кавказе, в Ессентуках – «Поющий источник». И на этом вот «Поющем источнике», 7-м или 8-м по счету, мы, как всегда, общались, пели, думали. И пришла идея. Она пришла Саше Цилькеру, который является директором этого фестиваля. Эта идея ему приснилась, как он рассказывает. И я думаю, что так и было. Он эту идею озвучил: «Послушайте, это же рядом. Ну почему у нас нет фестиваля Булата? Он же звучит на этом фестивале – и в поэзии, и в музыке? Мы подхватили эту идею, стали обсуждать, дискутировать. И разъехались с чувством, что надо действовать. – В каком году это было? – Кажется, в 2010 году. Нам понадобился буквально год на раскачку. И мы провели наш первый фестиваль здесь, в Колонтаево, в 2011 году. – А почему вы выбрали Колонтаево? – Потому что на том, Ессентукском, фестивале принимал участие генеральный директор Дома отдыха «Колонтаево» Алексей Николаевич Шанаев. Он поэт, член Союза, у него стихи. И на нашем Ессентукском фестивале он был членом жюри, вёл поэтическую мастерскую. Он тут же сказал: «Да, именно у меня! Ведь Булат – он же поэт, писатель». И тут же сложилось. Понимаете, когда что-то хорошее – оно складывается. Это именно тот случай, когда идея воплощается быстро, потому что «в точку», в «десятку», в «тему». Поэтому он и пригласил к себе. И мы на следующий год подготовились – любой фестиваль требует подготовки организационной, тематической, творческой, методологической и т.д. Это серьезное мероприятие. И на первом фестивале мы это увидели, попробовали, мы это воплотили. Конечно, мы сразу стали думать, каким должен быть фестиваль. Потому что это – Булат, это высокая мерка. Это стандарт. Это то, на что не просто надо равняться, а быть в этом состоянии. Это не вылазка где тоже хорошо и поют песни. Естественно, мы связались с Ольгой Владимировной Окуджавой, посоветовались, пригласили в жюри. Первым председателем жюри был Вадим Егоров. Но главным мотором этого проекта был, конечно, Саша Цилькер, который не только прекрасный автор-исполнитель, но замечательный организатор. А мы – Анатолий Кириченко и Александр Ефремов – договорились разделить обязанности. Поэтому наша фирма, которая всё это организует, называется «ТриА» – Анатолий, Александр, Александр. Саша Цилькер, как директор, взял на себя всю организационную часть. Ефремов – всю творческую, программную, содержательную часть. А у меня – финансы, деньги, связи – общие подходы. И первый фестиваль у нас получился такой стартовый, показательный. Он был большой, с палатками – на нем было до 700 человек. В нем участвовали представители Росатома, председатель ЦК профсоюза Ростатома Фомичев Игорь Алексеевич. То есть мы показали, как это может быть вообще по большому счету. Но потом, за несколько фестивалей, он сложился так, как это может быть в жизни. Так всегда бывает. Вот таково было начало. Имя Булата Окуджавы сразу привлекло внимание всех. Булат, как по нотам, ложился на сердце. Как только я говорил: «Фестиваль Булата», мне отвечали: «Да. Хочу! Поеду! Почему не раньше?» Везде был Булат. Но не было фестиваля. Поэтому состоялся этот первый фестиваль его имени. И в ходе первого фестиваля все те мысли, идеи, созревшие в процессе подготовки, стали воплощаться, потому что особенность этого фестиваля в том, что он должен быть многообразным, разносторонним, многоплановым. Мы задумали его как фестиваль, дающий возможность быть серьезными, быть творческими. И не уходить от серьезного жанра – авторской песни. Кто-то, возможно, до сих пор считает этот жанр несерьезным, хотя на тему авторской песни защищены десятки диссертаций. Есть кандидаты наук и доктора, исследовавшие авторскую песню с разных сторон. В 2013 году состоялась конференция «Авторская песня: вчера, сегодня, завтра» в Государственном институте искусствознания. Через авторскую песню можно передать всё многообразие нашей российской многонациональной культуры, говорить о патриотизме души, о внутреннем понимании происходящего. Это жанр личности. Жанр творчества. Жанр свободный, не заорганизованный. Это народный жанр. И он должен во всей полноте быть представлен на нашем фестивале. Это первое и самое главное.

– Какая замечательная традиция запускать в небо воздушные шарики в первый день фестиваля! – Она родилась уже на втором фестивале вместе с идеей Аллеи Булата. Эта аллея сделана, на этой аллее мы всегда собираемся. Мы организуем там субботник, как в те былые времена. Мы там поем песни и запускаем шары. Там же родилась идея проводить митинг у памятника Ефиму Славскому. Это министр Среднего машиностроения, трижды Герой Советского Союза, Герой социалистического труда. Легендарнейший человек, который дожил почти до ста лет и тридцать из них возглавлял министерство. Он легендарен, как и само министерство. Славский – это второе из того, что составляет дух фестиваля, его традиции. Третье – то, что фестиваль проходит в канун Дня Победы – у нас здесь ветераны, военные песни, ведь день рождения Булата – 9 мая. Поэтому все эти составляющие – Славский, аллея Булата, 9 мая – они дали возможность создать особую атмосферу, которая привлекает всех, кому это дорого, и делает фестиваль комфортным, понятным и желанным для всех.

Мы сразу стали думать, что это обязательно должен быть высокопрофессиональный фестиваль. Поэтому у нас тут есть двухступенчатая линия конкурсов, отборов и выбора лауреатов. Это одна линия. Вторая линия – это Ирина Алексеева и Игорь Каримов. Это обязательное условие: они здесь или нет фестиваля! Потому что они – носители жанра в истории, в идее, в лицах, в развитии. Они проводят лекции, семинары, где мы обсуждаем и слушаем о жанре авторской песни, о ее кумирах, о тех, кто был, есть и будет. И разбираем этот материал с радостью и со слезами на глазах – со слезами, потому что мы всё чаще говорим о тех, кто ушел. Третья составляющая – обязательные мастер-классы у высокопрофессиональных людей. Если это класс гитары – это Михаил Барановский, Игорь Дацык и другие. Если это вокал – то это настоящий мастер-класс вокала: вот Зиганшина Юлия проводила сейчас. Следующая составляющая, так сказать, – горизонтальная. Это дети, это ветераны, это семейные пары. Всем им в дни фестиваля обеспечено поле для демонстрации своих творческих достижений. Никто не скучает и не думает, чем себя занять. Кстати, вы видели за все время фестиваля хоть одного пьяного человека? У нас пьяных не бывает, хотя алкоголь свободно продается. Никому это здесь не нужно. Еще одна линия по содержательной, творческой, программной части ¬ – это театрализованные концерты, которые проводят Крамаренко, Дурденко и другие. Поэтому фестиваль наполнен многообразием того, что есть в этом жанре. И в конце фестиваля все обязательно едут на могилу Булата на Ваганьковском кладбище. Затем все выезжают в Переделкино, туда, где Булат жил последние 10 лет. После этого вечерний концерт или в «Гнезде глухаря», или в доме Окуджавы на Старом Арбате. Вот это завершение фестиваля помогает каждому участнику глубже понять его творчество, пропитаться его духом, «взяться за руки», как он призывал. – А что принципиально поменялось за 6 лет проведения фестиваля? – В нем стало участвовать много стран: Украина, Белоруссия, Литва, Германия, Америка, Молдавия. Как правило, из 10 разных стран приезжают на наш фестиваль. В прошлом году из Грузии были, из Армении. И из разных городов России. Притом, мы никого не пытаемся вытянуть или затянуть. Люди сами приезжают. Мы спрашиваем: откуда: «Из Челябинска!», «Из Иркутска», «Из Анадыря», «Из Архангельска». Почему?! Потому что это Булат. – А как вы узнали? – Через интернет. Некоторым «друг позвонил». – А из каких стран приехали в этом году? – В этом году было мало стран. Из Германии, из Казахстана, из Литвы. Не скажу, что это из-за санкций, но что-то, наверно, повлияло на то, что меньше зарубежных участников. Еще одно важнейшее отличие этого фестиваля – то, что это фестиваль атомной отрасли. Это фестиваль Ростатома. И на этом фестивале всегда есть представители наших атомных станций, наших научных центров, наших закрытых городов – Сарова, Снежинска, Озерска. И именно из них больше половины становятся лауреатами и обладателями гран-при. То есть там таланты! Там вот эта составляющая творческая, умение быть поэтом, умение интонировать стихи под гитару очень сильно развита. Вот такой у нас фестиваль. – Что бы вы отнесли к недостаткам фестиваля? – Фестиваль не массовый. Хотя это, наверно, его особенность. А не недостаток. Он не такого формата, как, допустим, Грушинский. Но это и не кухонный формат, конечно. Скажем, домашний. У нас, как правило, 200-300 человек. В этом году 180 участников. Нет аудитории. Ведь это Дом отдыха, поэтому не многие могут придти на этот деликатный, тихий, особый доверительный разговор. Но отсутствие массовости нас нисколько не огорчает. Массовость есть в других местах – например, на концертах по Визбору в Кремлевском дворце, на фестивале имени Валерия Грушина, еще где-то. У нас же более камерный фестиваль. Что касается финансовой стороны, то на первый фестиваль 50 процентов командировали с предприятий, а 50 приезжали сами. Сейчас пропорция изменилась: 25 на 75. Люди заранее готовятся провести праздники в Колонтаево, играя и слушая песни Булата. Отдельно надо упомянуть о крыльях нашего фестиваля. После первого фестиваля мы сделали выездной фестиваль в г. Улан-Удэ, потом второй и третий раз – в Чебоксарах. Проводили выездной фестиваль на Украине – в Вилково, а также в Польше, где тоже знают и любят Окуджаву. Вот такие у нас выросли «Крылья Булата», – завершил свой рассказ Анатолий Кириченко и поспешил на очередную встречу.

Участники фестиваля поют «Виноградную косточку» Б. Окуджавы на всех языках На фестивале «Песня Булата» в этом году было много крепких и талантливых авторов-исполнителей, которые мне особенно запомнились. Например, дважды лауреат этого фестиваля Дмитрий Курилов, сценарист по профессии, может и рассмешить своими шуточными песнями о маньяке и тараканах, и заставить плакать о судьбе украинца Петра и русского Ивана, столкнутых лбами. Молодой преподаватель МИФИ Петр Цветков до кончиков волос перевоплотился на сцене в Сергея Есенина, песню на стихи которого он пел – «Мне осталась одна забава». Потрясла великолепно исполненная автором песня Виктора Попова на стихи Игоря Хариса «Молитва десятого» – от лица воина из войска римского полководца Марка Красса, который после поражения от Спартака велел обезглавить каждого десятого в строю. Запала в душу «Случайная босса-нова» Марины Носовой – разговор с застывшей подо льдом рекой, которую автор исполнила в дуэте с Михаилом Барановским. Сам же Барановский спел очень драматичную песню от имени быка во время корриды, во время которой у меня несколько раз пробежали мурашки по коже… Несомненным открытием этого фестиваля была автор-исполнитель из Набережных Челнов Ольга Кузьмичева-Дробышевская, приехавшая на него впервые и ставшая одним из его лауреатов. Ольга спела две песни на свои стихи и музыку – «Стежок за стежком» и «Маленькое скерцо», а также песню на стихи Б.Окуджавы и музыку Андрея Васильева «На площади базарной». Стиль ее исполнения нельзя однозначно назвать «бардовским» – он ближе к городскому романсу начала ХХ века, который смело вышел из аристократических салонов подышать раздольем народной песни. Ольга окончила музыкальное училище по классу виолончели, профессионально занималась вокалом – ее голос приятно удивляет и серебряными нотами чуть ли не в третьей октаве и бархатным грудным контральто.

Выступает Ольга Кузьмичева-Дробышевская. Концерт ведет Анатолий Кириченко – Ольга, чем этот фестиваль, на Ваш взгляд, отличается о тех, на которых Вам приходилось раньше бывать? – Впервые на фестиваль авторской песни я, будучи в «камазовской» команде авторов-исполнителей, попала в 2001 году, сразу – на самый главный фестиваль страны – Грушинский. На первом же прослушивании меня «срезали». Помню, Дмитрий Бикчантаев мягко так заметил: «Вы – камерная певица, вам нужен уютный зал, а не поляна с костром…» На гитаре я тогда вовсе не умела играть, хотя песни уже сочиняла, мне подыгрывал один из участников нашей команды. В общем, к соперничеству на творческой стезе была не готова, ко двору не пришлась, но впечатлений получила море, а главное – опыт. В те времена по инициативе профкома КамАЗа и Завода микролитражных автомобилей в Набережных Челнах затеяли свой региональный фестиваль авторской песни памяти Олега Белоненко, первого директора ЗМА, трагически погибшего в 2000-м. В 2001-м я как раз получила предложение стать руководителем художественной самодеятельности на этом заводе и войти в команду организаторов фестиваля авторской песни имени Белоненко. Наш Белоненковский фестиваль по сути, наверное, мало чем отличался от Грушинского, разве только более скромным масштабом. Так же искались таланты, давалась возможность им как-то проявиться (даже диски с песнями победителей, помнится, записывали и распространяли). Так же горели костры, так же работали площадки, только на базе отдыха «Лазурная», которая раскинулась на живописном берегу Камы и вмещала иногда до 2000 отдыхающих. Правда, предварительные прослушивания мы проводили на заводах «КамАЗа»; но мы тоже приглашали звёзд авторской песни для проведения мастер-классов и выступлений. Не раз у нас бывали и Дмитрий Бикчантаев, и Юлия Зиганшина… Вот и фестиваль «Песня Булата» продолжает добрую традицию передачи опыта состоявшихся авторов-исполнителей молодым. На мой взгляд, основным отличием этого фестиваля является то, что программы – и конкурсные, и концертные, и даже музыкальные спектакли – проводятся в большом концертном зале Дома отдыха «Колонтаево», и любая непогода не страшна. Оформление, свет, звук, даже видеосъёмка, – всё на высшем уровне. Участники и гости живут в уютных гостиничных номерах, а не в палатках, и никакого тебе дыма, от «романтики» которого к вечеру не знаешь, куда деться. Питание организовано централизованно, в столовой, а не на кострах и «кто во что горазд». Пьяных людей за все пять дней, несмотря на праздничные дни и самую что ни на есть неформальную творческую атмосферу, я не встретила, хотя спиртное в гостиничном буфете продавалось. Традиционные песни у костра пелись только в первый вечер, как дань традиции бардовского движения. Конечно, за комфорт участникам приходилось платить, но и на Грушинском, по-моему, уже давно всё не бесплатно. Кстати, выражаю сердечную благодарность моим друзьям, оказавшим мне финансовую поддержку, без которой я вряд ли поехала бы за 1200 километров на этот фестиваль. Увы, мы живём в непростое время, когда любая культурная инициатива, если так можно выразиться, финансово наказуема. Хвала и честь, низкий поклон тем, кто проявляет такую инициативу и берёт на себя ответственность за организацию и проведение подобных мероприятий. – Какие встречи на «Песне Булата» Вам запомнились? Чье выступление вызвало состояние катарсиса?

– Рада была встрече с земляками – Сергеем Сушковым и Натальей Покаржевской. Они приехали из Казани, показали интереснейший музыкальный спектакль «Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал». Не забуду, как рядом с Натальей на заключительном вечернем концерте первого дня пела на татарском языке строчку из «Виноградной косточки» Булата Шалвовича. Организаторы придумали символичный финал, когда известнейшая песня Окуджавы сначала отдельными строчками прозвучала на разных языках – русском, украинском, татарском, чувашском, польском, английском, немецком… – а в какой-то момент и на всех одновременно. И в этой языковой «какофонии» остро ощущалось гармоничное единение всех, кому близка философия песни Булата, кто живёт любовью и творчеством. Яркое впечатление на меня произвели выступления дуэта мамы и дочери Ирины и Татьяны Радченковых из Старого Оскола. Песня «Люби меня…» Марины Носовой из Москвы просто запала в душу. Вообще, фестиваль открыл мне много ярких самобытных имён: Константин Вихляев из Ялты, Ирина Вольдман и Андрей Колесников из Самары, замечательный коллектив студентов из МИФИ «Quanto di Stella». Кстати, впервые с хором МИФИ и многими авторами-исполнителями старшего поколения этого «творческого» вуза я познакомилась в 2012-м на Фатьяновском фестивале, отрадно, что любовь к авторской песне в МИФИ передаётся от поколения к поколению. Сердечно рада была встрече с Михаилом Кукулевичем, с которым не так давно в Москве мне посчастливилось участвовать в одном концерте-«квартирнике». Счастлива была общению с Юлией Зиганшиной. Признаюсь, один из секретов, подаренный ею на мастер-классе, я тут же использовала в своём выступлении на конкурсе. А концерт Юлии Зиганшиной и Романа Ланкина ¬– это удивительное, не побоюсь сказать божественное сотворчество двух великих талантов! Поклонницей творчества Юлии являюсь давно, но то, что я увидела, услышала, прожила во время совместного концерта Юлии и Романа, заставило меня забыть о притяжении Земли. Неизгладимое впечатление осталось от выступления квартета из Сарова «4/17». Ребятам, кажется, не больше 25 лет, но их две гитары, аккордеон и голос солиста погрузили меня в атмосферу конца 60-х (если уж быть точной, в моё раннее-раннее детство, когда мои родители слушали магнитофонные любительские записи песен), и заставили волноваться моё сердце очень сильно… Сейчас, отвечая на ваш вопрос, думаю, что, наверное, именно выступление этих ребят из «4/17» вызвало ощущение катарсиса. – Каждый фестиваль для исполнителя – это источник новых песен, которые хочется выучить. Была ли для Вас на этом фестивале такая песня? – Да, была. И я её выучила. И спела. Может, это прозвучит нескромно, но такой песней стала для меня песня на стихи Булата Окуджавы «Над площадью базарною…», музыку к которой написал мой друг Андрей Васильев, московский учёный-химик, и которая в нашем исполнении – Андрей аккомпанировал на бузуки – стала лауреатом фестиваля. Благодарю судьбу за все открытия и подарки на этом фестивале. Желаю всем, кто встал на творческую стезю, вдохновения и удачи! В последний вечер фестиваля, после выступления лауреатов, на сцену вышла Ольга Владимировна Окуджава-Арцимович, вдова Булата Шалвовича, директор его музея в Переделкино, почетный гость и «живой талисман» фестиваля с момента его основания. Однако на прошлом фестивале ее не было из-за ее плохого самочувствия, поэтому ее появление вызвало нескрываемую радость и даже эйфорию всего зала. Ее короткое выступление было наполнено благодарностью организаторам фестиваля и всем, кто приехал поделиться своим творчеством, вдохновленным именем Окуджавы.

Ольга Окуджава-Арцимович После концерта я попросила Ольгу Владимировну ответить на несколько моих вопросов. – Как вы считаете, какое место занимает этот фестиваль среди других фестивалей авторской песни? – Я совершенно ничего не понимаю в фестивалях. Я никогда ни на одном фестивале не бывала, кроме этого. Но здесь я как бы заинтересованное лицо. Это мой родственник, в некотором роде. Поэтому я здесь. Я не знаю, каким должен быть образцовый фестиваль авторской песни. И отношусь к этому весьма скептически. Хотя я понимаю, что это – сборище единомышленников, компания людей, которые заняты каким-то общим делом. Они знакомы друг с другом. Встречаются, как друзья. В общем, это встреча друзей. Поэтому дай им Бог. Но я никогда никакого отношения не имела к этому, поэтому я отношусь ко всему этому …почти равнодушно. Я не хочу судить о том, чего я не знаю. Не знаю, зачем это, и кому это нужно. Наверно, это нужно самим этим людям, которые снова и снова встречаются с друзьями. – Но ведь сегодня день рождения Булата Шалвовича. И вы, как близкий человек, наверно, ощущаете его присутствие. На ваш взгляд, есть здесь дух Окуджавы или нет? – Ну, что касается именно этого фестиваля, тут я, конечно, больше могу что-то понимать. Это фестиваль, название которому я сама придумала. Он должен был называться «Песни Булата». А я предложила именно «Песня Булата». Это другое, более широкое понятие. И как заинтересованное лицо я понимаю, конечно, что это имеет отношение к Булату. Для меня это очень ценно. Для меня это большая честь. И я на него езжу. Я ни за что не поехала бы ни на какой другой фестиваль, Боже упаси – я занятый человек. И не молодой. А вот на этот фестиваль я езжу, и мне интересно. И я постепенно, благодаря присутствию именно на этом фестивале что-то начала для себя понимать в этом. Для меня это вот такая маленькая школа. Потому что я узнаю механизм существования подобных каких-то культурных мероприятий. Я поняла на этом примере и узнала, как это происходит, что происходит на фестивале и ради чего это создается. Конечно, это создается ради атмосферы, которая присутствует на подобных сборищах. Это люди, конечно, необычные. Немножко сумасшедшие. Эти люди – безумцы в некотором роде. Это люди, которые объединены вот такими ценностями, не всем доступными – такими, как музыка и поэзия. Это люди, у которых есть иммунитет против очень многого зла в этой жизни, такое противоядие, потому что они люди одаренные, и у них вот эта отдушина, которой у простых смертных нет. Их объединяет музыка и слово. И великая поэзия. И великая музыка – они и ее привлекают, и ее используют. И сами они, встав на цыпочки, тоже стараются быть достойными этих примеров. И они что-то творят, не спят ночами, сочиняют, потом соединяются, показывают друг другу. Нет, это очень славное, конечно, очень чистое какое-то действо. И, повторяю, благодаря именно этому фестивалю я стала много чего нового узнавать и понимать. А уж за то, что это связано с Булатом, (как сказал бы сам Булат Шалвович) – для меня это большая честь и большая радость. К нам в Переделкино, в Музей Булата Шалвовича, привозили детей, больных аутизмом и говорили, что «Булат целебен». Так вот, для меня этот фестиваль тоже целебный. Бывали фестивали более высокого уровня, более обнадеживающие, бывали ниже уровнем. Но все равно, здесь неповторимая атмосфера, которая для меня лично целебна. Она меня вдохновляет. И когда меня, как говорят в храмах, вот это «обстояние» вокруг меня как-то угрожающе давит и душит, здесь я отдыхаю душой среди вас, среди них, среди этих поющих безумцев, которые поют про свои чувства, про свое благородство. И у них нет никакого зла. И я сегодня со сцены позволила себе вспомнить эти прелестные стихи Юнны Мориц: «На этом береге туманном, Где память пахнет океаном, И смерти нет, и свет в окне, Все влюблены, и все крылаты, И все поют стихи Булата…» Вот такой островок, такой берег! Для избранных, конечно. Я не большой ценитель, и не лезу в знатоки. Кое-что мне безумно нравится. Кое-что совсем не нравится, расходится с мнением знатоков. – Вы имеете в виду оценку исполнителей? – Да, да. Меня обычно включают в жюри, а у меня какое-то другое мнение может быть в результате моей некомпетентности. Но мне здесь комфортно. Мне кажется, что это очень хорошее место – вот такой фестиваль.

Участники фестиваля на даче Б.Окуджавы в Переделкино Беседы вела Аида СОБОЛЕВА. |

| 23 февраля – День защитника Отечества отметили стихами.

Новые переводы стихов из Моабитских тетрадей подготовили казанские поэты – участники литературного объединения имени В.С. Мустафина Татарстанского отделения Союза российских писателей – и прочтут их в рамках всероссийской культурной акции «Читаем Моабитские тетради».

Автором и ведущим выступил научный сотрудник музея Алексей Ефимов, который рассказал казанским школьникам о творчестве художника Константина Васильева и его известном цикле картин, посвященных Великой Отечественной войне. Особо экскурсовод остановился на истории создания полотна «Парад 1941 года на Красной площади», отметив, что в этом году исполнится 75 лет событию, которое стало переломным в истории той войны. К 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза Мусы Джалиля казанские поэты – участники литературного объединения имени В.С. Мустафина Татарстанского отделения Союза российских писателей – подготовили новые переводы из его Моабитских тетрадей. Эту часть вечера вел руководитель литобъединения, лауреат Всероссийской литературной премии имени Г.Р. Державина Михаил Тузов. Кстати, как ветерану внутренних войск, Михаилу Викторовичу на этом вечере торжественно вручили почётную медаль имени Н.А. Щёлокова «За честь и благородство помыслов». С чем мы его и поздравляем!.

Муса ДЖАЛИЛЬ Из Моабитских тетрадей ПЛАТОК При расставаньи мой сердечный друг И в одночасье потемнел подарок мой. В бою я ни на шаг не отступил. (Перевод Валентины Зикеевой, 15 декабря 2015)

ХАДИЧА Девчоночка Хадича, 12 февраля 1942 (Перевод Михаила Тузова)

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ Как земля широка, Где-то птица летит Где-то нежный цветок Жизни сладостный дар (Перевод Татьяны Сушенцовой) |

| 15 февраля – 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза Мусы Джалиля.

Новые переводы стихов из Моабитских тетрадей подготовили казанские поэты – участники литературного объединения имени В.С. Мустафина Татарстанского отделения Союза российских писателей – и прочтут их в рамках всероссийской культурной акции «Читаем Моабитские тетради». Старт акции в день рождения поэта даст его дочь Чулпан Мусеевна Залилова – на открытии международной научной конференции «Джалиловские чтения» в Казанском федеральном университете. В ней принимают участие исследователи из Татарстана, Башкортостана, Германии. Среди почетных гостей – директор ИКАТАТ Магдебург-Берлин, вице-президент общества содействия Восточной Европе Мисте Хотопп-Рике. Впервые в стенах Казанского федерального университета будут экспонироваться Моабитские тетради Мусы Джалиля. В этом году исполняется 50 лет со дня их поступления в фонды Национального музея РТ. Также в Казани пройдет презентация документального фильма «Война непрощенных» (режиссер Денис Красильников), который занял I место среди документальных фильмов на Казанском международном фестивале мусульманского кино 2015 года. После просмотра состоится пройдет круглый стол, среди участников которого д.и.н. Искандер Гилязов, д.и.н. Айслу Кабирова, к.и.н. Рустем Гайнутдинов, заведующий музеем-мемориалом Великой Отечественной войны в Казанском кремле Михаил Черепанов. 16 февраля работа конференции продолжится в музее-квартиры Мусы Джалиля и в институте филологии и межкультурной коммуникации имени Л.Н. Толстого Казанского федерального университета.

А 17 февраля в Музее Константина Васильева состоится художественно-поэтический вечер «ПОДВИГ БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ», посвященный юбилею поэта и Дню защитника Отечества. В рамках всероссийской культурной акции «Читаем Моабитские тетради» казанские поэты – участники литературного объединения имени В.С. Мустафина Татарстанского отделения Союза российских писателей впервые прочтут слушателям совершенно новые переводы стихотворений Мусы Джалиля из знаменитых Моабитских тетрадей. Вечер состоится в музее Константина Васильева по адресу: ул. Баумана, 29/11. Начало в 16 часов. Вход свободный. |

| 13 февраля Ольга Кузьмичёва-Дробышевская провела в Казани творческий вечер.

Член Союза российских писателей из Набережных Челнов выступила в Доме-музее В. Аксёнова с программой «Кружева голубиных следов». Лауреат международных конкурсов Ольга Кузьмичёва-Дробышевская открыла вечер циклом песен на стихи Гавриила Романовича Державина «Арфа» и «Лебедь». Далее она представила казанской публике свою новую книгу «Всё – ничто! – без любви» о челнинском педагоге Евгении Черепове, много лет преподававшем географию и создавшем в набережночелнинской средней школе №20 уникальный геологический музей. Презентации этой книги уже состоялись в Набережных Челнах и в Москве, в Союзе писателей России. Собравшимся показали документальный фильм о Е.А. Черепове и его учениках. Ольга Кузьмичёва-Дробышевская предстала на вечере как поэт и прозаик, певец и композитор. Прозвучали романсы и песни на стихи Сергея Есенина и Николая Рубцова, известных челнинских поэтов Натальи Первовой и Николая Алешкова, а также впервые была исполнена песня на стихи казанского поэта Николая Беляева. И конечно поэт читала свои произведения, а закончила стихотворением, которое дало название всему её творческому вечеру: Кружева голубиных следов – А поэт подобрал… Как в бреду, И на лист, отражающий свет, В программе принимали участие лауреат российских конкурсов Рустем Замилов (балалайка), муж поэтессы Юрий Кузьмичёв (гитара) и её родная сестра Оксана Дробышевская (вокал), с которой Ольга дуэтом исполнила романсы Евгения Бачурина и Алексея Рыбникова.

На снимке: Юрий Кузьмичев, Ольга Кузьмичёва-Дробышевская,

Ирина Аксёнова, Оксана Дробышевская |

| 3 февраля Татьяна Сушенцова представила свою новую книгу «Я буду говорить тебе о главном».

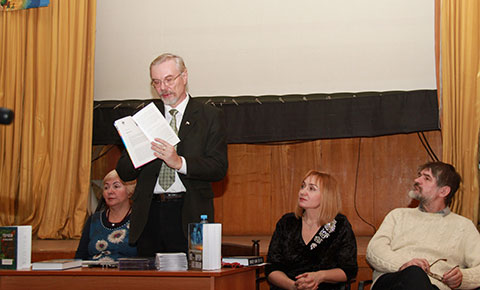

Презентация сборника стихотворений состоялась в рамках закрытия Года литературы, организованном администрацией Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани. Главный врач района и Городской детской поликлиники №7, депутат Казанской городской думы Таиса Мирзахановна Чернова много лет работает вместе с Татьяной Ивановной Сушенцовой много лет и характеризует подругу и коллегу, как опытного врача, авторитетного профсоюзного деятеля и талантливую поэтессу. Начальник отдела культуры Авиастроительного и Ново-Савиновского районов г. Казани Гузель Гапдельфартовна Габдуллина подчеркнула, что именно в их объединенном районе состоялся первый в Казани «Литературный дворик» (в рамках Года культуры в России), когда с жителями «Кварталов» встретился известный актер Константин Хабенский. И за полтора года в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах провели больше «Литературных двориков» с традиционным буккроссингом (свободным обменом книг), чем в других районах столицы Татарстана. Начальник отдела культуры исполнительного комитета муниципального образования г. Казани Айгуль Алмасовна Горнышева сообщила, что два уникальных казанских проекта – «Литературные дворики» и фестиваль «Книга-фест» – стали победителями VIII международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется жить». Церемония награждения прошла в Москве 27 января. Руководитель городского отдела культуры назвала Татьяну Ивановну Сушенцову одной из самых активных участников проекта, поэтесса выступала практически на всех встречах с читателями. А полюбившийся казанцам формат «Литературных двориков», по мнению Айгуль Алмасовны, в зимний период вполне мог бы проводиться в виде таких теплых поэтических встреч, как данная презентация стихотворного сборника. В поэтическом вечере участвовали председатель Татарстанского отделения Союза российских писателей, главный редактор журнала «Аргамак. Татарстан», почетный гражданин города Набережные Челны Николай Алешков, руководитель литературного объединения имени В.С. Мустафина при Музее Константина Васильева, лауреат Всероссийской литературной премии имени Г.Р. Державина Михаил Тузов, руководитель библиотечной сети г. Казани Резеда Исмагилова, руководитель Фонда «Надежда, Вера, Любовь» Владимир Смирнов (Самара), заведующий кафедрой церковной археологии Казанской духовной семинарии, лауреат Макарьевской премии Анатолий Елдашев, а также поэтессы Ольга Кузьмичева-Дробышевская, Валентина Зикеева, Светлана Мингазова. С музыкальными приветствиями выступили солистка камерного театра Del Arte Ирина Харланова (сопрано) и художественный руководитель театра Сергей Виноградов (фортепиано), участники клуба бардовской песни «Привал» Елена Юдина, Сергей Куклев и Марк Оффен. И сама «виновница торжества» Татьяна Сушенцова читала стихотворения из нового сборника «Я буду говорить тебе о главном».

|

| 22 января во Дворце культуры «Энергетик» города Набережные Челны прошёл литературно-музыкальный вечер «Россия, Русь! Храни себя, храни!», посвящённый 80-летию выдающегося русского поэта Николая Рубцова.

Его организаторами стали Татарстанское отделение Союза российских писателей, ансамбль народных инструментов «Наигрыш» и творческий коллектив ДК под руководством Гульзады Рзаевой. Порадовало то, что наши зрители на истинную поэзию «ходят» – в малом зале на двести человек был полон, всем желающим мест не хватало. Так называемая "тихая лирика" вологодского самородка, как оказалось, в наши тревожные дни звучит более чем актуально – ибо многое он, погибший в 1971 году, успел предсказать в полный голос, предчувствуя то, что беспокоит весь мир сегодня:

«Огнём, враждой земля полным-полна, И не случайно вечер назывался так, как он назывался. Восклицание Николая Михайловича "Россия, Русь! Храни себя, храни!" откликается сегодня молитвой к Господу и Всевышнему от имени всех россиян. Другой Родины у нас нет и не будет… Стихи Николая Рубцова на вечере проникновенно читали отец и сын – Николай и Сергей Алешковы. Автор-исполнитель Елена Емалтынова под гитару в сопровождении флейты (Диана Суходольская) начала представление с песни «Первый снег», а затем представила зрителям и «Звезду полей". Ольга Кузьмичева-Дробышевская, поэтесса и вокалистка, чья популярность растёт с каждым концертом не только в Татарстане, но и в Москве, порадовала исполнением a capella знаменитой "Горницы" и затем под гитару спела стихи «Улетели листья с тополей» и «Зелёные цветы» в собственном музыкальном решении. На «бис» были встречены залом вокалисты ансамбля «Наигрыш» Ольга Лахнова (ныне студентка Московской академии музыки имени Гнесиных, приехавшая домой на побывку), и солист-баритон Алишер Додарбеков, исполнившие «Зимнюю песню» на музыку Геннадия Заволокина («В этой деревне огни не погашены»). Не меньший успех выпал и на долю солистки Лейлы Медведевой (сопрано), продемонстрировавшей академическое исполнение некоторых музыкальных произведений на ранние стихи Николая Рубцова. Зрители благодарили долго не смолкающими аплодисментами и музыкантов ансамбля "Наигрыш", представленных публике ведущей вечера Эльвирой Фёдоровой: концертмейстера Олега Емалтынова (баян), Надежду Кондыреву (домра малая), Резеду Галину (домра альтовая), Анну Коптеву (ударные), Виктора Спиридонова (балалайка-контробас). В числе главных «виновников торжества» нельзя не назвать руководителя ансамбля народных инструментов «Наигрыш» Николая Прокопьевича Фёдорова. В содружестве с председателем Татарстанского отделения Союза российских писателей, поэтом Николаем Петровичем Алешковым он и стал зачинщиком литературно-музыкального проекта «От сердца к сердцу», в котором на равных покоряют сердца публики музыка и поэзия. В начале минувшего октября в Органном зале Набережных Челнов они устроили вечер, посвящённый 120-летию Сергея Есенина. А ещё раньше 70-летию Победы в великой Отечественной войне они посвятили концерт «Песни военных лет», где и стихи звучали. До того в проекте в сопровождении «Наигрыша» в Набережных Челнах и Елабуге прошли совместные творческие вечера известных поэтов Дианы Кан и Николая Алешкова. Один из следующих своих литературно-музыкальных вечеров Алешков и Фёдоров хотят посвятить памяти Николая Перовского – одного из немногих истинных поэтов современности, с творчеством которого, к сожалению, российская публика ещё мало знакома.

|

| 3 января Россия отмечает 80-летие замечательного лирика Николая Рубцова

А совсем скоро, 19 января, исполняется 45 лет со дня гибели поэта. Вот почему Татарстанское региональное отделение Союза российских писателей решило отложить рубцовские юбилейные мероприятия на более поздние сроки. Так, в Казани 20 января в музее Константина Васильева пройдет первое в этом году заседание литературного объединения имени В.С. Мустафина, которое решили посвятить жизни и творчеству Николая Рубцова. А в Набережных Челнах 22 января в ДК «Энергетик» состоится литературно-музыкальный вечер «Россия, Русь! Храни себя, храни!», на котором выступят поэты и авторы-исполнители Николай и Сергей Алешкова, Ольга Кузьмичева-Дробышевская, Елена Емалтынова и Диана Суходольская, Сергей Бычков и ансамбль народных инструментов «Наигрыш» под управлением Николая Фёдорова. Начало в 18 часов, вход свободный. Николай Рубцов погиб в 35 лет, в ночь на Крещенье, предсказав в стихах свою трагическую судьбу: Я умру в крещенские морозы. Я умру, когда трещат берёзы. А через год, на самом взлёте, на Байкале, погиб иркутский драматург Александр Вампилов (1937-1972), ставший ныне признанным классиком российского театра. Ещё год спустя (и также скоропостижно и загадочно, на съёмках фильма «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова) ушёл из жизни известный актер и режиссер, прозаик и сценарист Василий Шукшин (1929-1974). Три знаковых имени в литературе семидесятых, три непоправимых утраты… О них до сих пор много пишут, много спорят. Однако бесспорным остаётся их вклад в три главных рода отечественной словесности.. |

|

ДОЛГОЖДАННАЯ ВСТРЕЧА Последняя встреча участников литературного объединения “Точки” при Совете по прозе Союза писателей России в 2015 году, объявленном "Годом литературы", была особенно яркой. Кроме подведения литературных итогов года и интересного рассказа Екатерины Осориной о поездке в Шанхай на форум молодых писателей, он запомнится как встреча с писательницей, поэтом, прозаиком и музыкантом из Набережных Челнов Ольгой Кузьмичёвой-Дробышевской. Ольга, так же как и другие участники нашего ЛИТО, окончила Высшие литературные курсы (ВЛК) при Литературном институте им. А. М. Горького, печаталась в сборнике современного рассказа “Точки” и всегда была одним из самых желанных авторов этого издания. Лиричность и тонкий психологизм, свойственный её короткой прозе, опубликованной в “Точках Созидания” (М.: Издательство “Беринга”, 2015) не оставляют читателей равнодушными. Её рассказ “И это – правда” и эссе “Птицы в городе” были отмечены в числе самых удачных. После выхода из печати художественно-публицистической книги “ Всё – ничто! – без любви”, у "точкинцев" появилось желание познакомиться с книгой и пригласить автора на презентацию. К сожалению, расстояние между Москвой и Набережными Челнами, постоянная занятость Ольги по работе, частые разъезды с концертами, занятия со студийцами в литературной студии «Лебедь», которую Ольга открыла в этом году в родных Набережных Челнах, не способствовали нашей встрече. Приходилось переносить сроки, жить ожиданием. И вот долгожданная встреча состоялась.

Ольга – член Союза российских писателей, и участники ЛИТО “Точки”, большинство из которых – члены Союза писателей России, провели прекрасную презентацию книги. Открывая заседание секции, Михаил Михайлович Попов, писатель, секретарь Союза писателей России, председатель Совета по прозе, обратил внимание аудитории на то, что герой книги Ольги Кузьмичёвой-Дробышевской – Евгений Андреевич Черепов – учитель и предложил в процессе обсуждения книги задуматься о том, кто же такой учитель, и даже попытался вывести формулу, определяющую это понятие. “Книга об учителе – сказал М.М. Попов, – важна в любое время, актуальна она и сейчас. Учитель не тот, кто каждый день повторяет сухие азбучные истины, а тот, кто своим поступком формирует человека. Учитель – не тот, кто учит, а тот, у которого учатся”. Высокую оценку книге Ольги Кузьмичёвой-Дробышевской дал сопредседатель Совета по прозе Союза писателей России, писатель, доцент кафедры Литературного мастерства Литературного института им. А. М. Горького, руководитель литературного объединения “Точки” Андрей Венедиктович Воронцов. Он был и раньше знаком с творчеством Ольги как поэта, исполнителя и автора музыкальных произведений и небольших прозаических произведений. Первая встреча с Ольгой как с прозаиком состоялась у руководителя литобъединения, как и у слушателей его творческого семинара… – в автобусе. В тот уже давний "семинарский" день, в апреле 2013-го, состоялась поездка слушателей ВЛК в Сергиев Посад, и обсуждение прозаических произведений Ольги началось, как только путешественники выехали с территории Литературного института. Рассказы Ольги Кузьмичёвой-Дробышевской обрадовали своей тонкостью описаний, душевностью и добрым авторским взглядом на мир. Тем не менее, выход книги “Всё – ничто! – без любви” был неожиданным для многих. Роман, написанный в жанре жизнеописания, охватывает значительный временной отрезок от Великой Отечественной войны до наших дней, отличается явно выраженной художественностью, содержит большое число вымышленных персонажей (наряду с основными героями), много диалогов, отражающих речевые особенности героев и, конечно, лирические описания, размышления автора. Главное же, автор, вложил в книгу все силы своей души. Создал образ человека, который был частью нашей страны. Один из миллионов. Переживший всё то тяжёлое, что выпало на долю народа. Назвав свою книгу “Всё – ничто! – без любви”, Ольга показала, что только любовь помогает в жизни, оправдывает человеческую деятельность, рождает всё прекрасное, зовущее к созиданию, делает жизнь лучше. Любовь – главная идея этой книги, и книга, без сомнения, удалась. К сожалению, на вечере не смог присутствовать мастер поэтического семинара, который посещала Ольга, обучаясь на ВЛК, – Сорокин Валентин Васильевич. Он попросил передать, что он, как поклонник Ольгиного таланта, рад, что она развивается дальше, что ему приятно её внимание к поколению военных лет, понимание и уважение, с которым она описывает годы Великой Отечественной войны. Достаточно полно рассказывает в книге и о «чёрном» времени для страны – времени перемен, о тех трагедиях, которые пришлось пережить… Высокую оценку книге дал и Левон Оганесович Осепян, писатель, оргсекретарь Союза российских писателей, издатель. Он обратил внимание на то, что автор умеет работать со словом, имеет свой собственный стиль. Отметил, что в книге много интересных жизненных и философских наблюдений. Рассуждая о роли учителя, о том, что именно личность педагога, его преподавательский дар являются залогом успеха любого ученика, Л. О. Осепян привёл пример из своей жизни, когда трудный для него в институтские годы предмет стал понятным и даже любимым после того, как пришёл неординарный преподаватель. Отмечая многогранный талант Ольги Кузьмичёвой-Дробышевской, Левон Оганесович отметил, что озарения происходят именно на стыках разных видов деятельности. А так как Ольга работает и в музыкальном жанре, и в поэзии, и в прозе, то можно ожидать от неё новых творческих удач. Рассказывая о своей работе над книгой, Ольга Кузьмичёва-Дробышевская сообщила, что ещё до поступления на ВЛК написала художественно-документальную книгу “Одноклассники. Письма в будущее”, где главным, как и в новой книге, был образ Учителя. Книга про одноклассников – лауреат Татарстана в 2010 г. За неё Ольга была награждена премией “Хрустальное перо”. О своих героях Ольга отзывается с большим теплом и воспоминания о них очень удачно вписала в сценарный ход вечера. Музыка, чтение отрывков из новой книги, обмен впечатлениями сменяли друг друга. Отрывки, которые с присущим обоим драматическим талантом читали Ольга и артист театра “Голос”, участник ЛИТО “Точки” Евгений Касаткин, были выбраны так, что, даже не читая книги, можно было представить не только её содержание, но и уровень писательского мастерства автора. Выступавший от имени соучеников Ольги по ВЛК Виктор Петрович Слинько (Славянин), отозвался о книге очень тепло. Он отметил, что помнит описанные Ольгой послевоенные времена, а приведённые в книге детали, достаточно точно передают ощущения того времени. Отрывок из рассказа о расстреле немцами еврейского гетто, который прочитал Евгений Касаткин, написан с большой психологической достоверностью. Ольге удалось передать трагизм расставания любящих людей. Она вжилась в материал, с которым работала, поняла его и описала мастерски, с присущей ей поэтической проникновенностью. Во время обсуждения книги на экране были продемонстрированы иллюстрации к роману, выполненные художницей из Набережных Челнов Ольгой Беловой-Недовизий. Ярким дополнением к вечеру стали музыкальные номера, которые Ольга Кузьмичёва-Дробышевская исполнила с Андреем Васильевым – московским учёным-химиком, прекрасным балалаечником-любителем. Вечер-презентация дал всем присутствующим заряд любви, добра и радости от общения с поэтом, писателем и музыкантом Ольгой Кузьмичёвой-Дробышевской. Нина Кромина

|

|

УКУС ТРУСЛИВОГО ШЕРШНЯ (ответ на анонимную критику) В «Казанском альманахе» (редактор Ахат Мушинский) периодически появляются заметки, подписанные анонимным автором, называющим себя «Вася Татарский». Истинное имя автора тщательно скрывается; человек, использующий это имя, остается неизвестным (о нем можно только догадываться). Выдуманное сочетание имени и фамилии, надо полагать, неслучайно – оно должно указывать на интернациональный характер татарстанского критика и тем самым снимать возможные вопросы этнического характера, и придавать бóльшую объективность и значимость его опусам. Это довольно хитро задумано, как, впрочем, хитра и вся эта история критических разборов творчества литераторов Татарстана на страницах указанного альманаха.

Критические заметки, о которых идет речь, практически все злы по форме и оскорбительны по содержанию. А вот объективности в них не очень много. Не случайно автор и прячется за выдуманным именем, боясь ответить за свои писания.

Здесь надо сделать одно небольшое отступление относительно критической литературы вообще, чтобы была яснее логическая линия разговора. Прежде всего скажем так: критика бывает двух видов – «конструктивная» и «огульная». Первый вид критики способствует развитию критикуемого, помогает ему преодолеть трудности роста. Если критика доброжелательна, то она вдохновляет на творчество. Огульная критика нацелена на поражение пишущего, на устранение неугодного деятеля с литературного поля. Огульная критика обычно ведется злонамеренно, имеет своей целью нанести сокрушительный удар актуальному или потенциальному конкуренту. Иногда она принимает просто убийственный характер – к сожалению, такой критике чаще подвергаются лучшие, а не худшие литераторы. Вот такая критика, дабы избежать ответного справедливого удара, как правило, и имеет анонимный характер.

Говоря о критике и критиках, следует иметь в виду еще и следующее. Критикующий всегда занимает какую-то определенную позицию, выработанную какой-то школой, каким-то направлением и т.п., а также критика всегда субъективна, так как критик исходит из своих личных литературных пристрастий – он сам любит одно и не любит другое. И в этом смысле критика всегда относительна, не абсолютна – с ней можно соглашаться или не соглашаться. При этом честная критика, конечно, должна быть открытой, и литературное пространство должно давать возможность для ответного адресного хода по отношению к критикующему.

За последние два-три года в «Казанском альманахе» были опубликованы критические опусы Васи Татарского, вызвавшие законное возмущение хорошо воспитанного читателя. Заметки были написаны ради особых случаев: награждения литературной премией, избрания на (за)видную должность, принятия в союз писателей, издания книги в престижном издательстве и т.п. Все они направлены против людей, которые, как полагает аноним, перешли ему или его сателлитам дорогу. На этот раз в последнем номере альманаха за 2015 год предметом нападок стала книга казанского автора, опубликованная в литературном издательстве Союза писателей Москвы, это сборник прозы под названием «Укус шершня».

Что и говорить, конечно, в любом литературном произведении всегда отыщутся какие-то «недостатки», ибо любой текст можно написать и по-другому. Но наш критик этого, похоже, не способен понять. Его безапелляционный, менторский тон не допускает никаких вариантов, кроме выбранного им самим. При этом, как правило, не учитывается, что русский язык – живой, подвижный: не берется в расчет динамика, эволюция форм языкового использования. Чем это оборачивается на деле? На поверке оказывается, что практически все так называемые ошибки подобраны с пристрастием и фактически таковыми не являются (см. ниже «Приложение»).

Критик говорит о сложности и витиеватости слога автора, забывая о существовании различной стилистики, как будто он никогда не читал, скажем, Достоевского или Флобера. Почему обязательно должен использоваться скупой журналистский язык? Сам литературный материал подсказывает стиль изложения. Кстати, в обсуждаемой книге помещены произведения, написанные в разные годы (это ясно указано) в различном литературно-временном контексте, и далеко не все из них имеют «витиеватые» обороты. В некоторых рассказах герои намеренно даны без конкретных портретных черт (отец, студент, девушка и т.п.) для придания бóльшей обобщенности образам. Разве это запрещено художественной литературой? Но критик словно не знаком с произведениями символистов, персонажи которых могут иметь символическое описание. Незнание всего этого говорит о низком профессиональном уровне критика.

Васе Татарскому, как выясняется, интересен лишь сюжет внешнего действия. И совсем не интересен внутренний, глубинный сюжет, сюжет мыслей и чувств. Ему почему-то претят и авторские рассуждения. И, уж конечно, никакой философии в художественном произведении и даже самого популярного обращения к научным понятиям, по его мнению, быть не должно. Таким образом, у критика обнаруживается поверхностный интерес и бедноватый вкус.

У Васи Татарского сложилась своя особая методология анализа произведений с характерными приемами: поиск недостатков «на голом месте» и оценка текста «с точностью до наоборот». Есть у него и другие недобросовестные приемы. И вот тут наш критик впадает в противоречия: с одной стороны, он говорит, что текст книги «олитературен» и страницы пестрят непривычными «красивостями», с другой – указывает, что там везде понатыканы «канцеляризмы … клише и штампы». С одной стороны, автор книги упрекается за отсутствие внятных сюжетов, с другой – тут же с легкостью пересказываются сюжеты одного рассказа за другим. С одной стороны, критик еле-еле дочитывает неинтересный для него текст книги и клюет носом, с другой – постоянно и с удовольствием цитирует любимые (по его выражению) фрагменты текста и не устает их смаковать (как он сам об этом говорит). Впечатление такое, что критик просто запутался в своих выдумках и в собственной нелогичности.

Надо отметить и еще одно общее наблюдение – все критические заметки построены по одному принципу: рецензии на произведения авторов носят исключительно негативный характер. Да, возможно, некоторые недостатки текста действительно выявляются, но ведь так не может быть, чтобы в произведениях не было никакой позитивной, положительной стороны – ни по форме, ни по содержанию. Почему никогда не отмечаются литературные достоинства авторов? На каком основании тогда эти авторы выдвигаются на конкурсы и получают высокие литературные премии, за что их любят читатели? Уже сам этот факт говорит о поразительной необъективности такой критики, ведь критический анализ подразумевает не только негативную критику, но прежде всего, всесторонний, адекватный разбор произведений.

Расчет достаточно хитрый: кто и когда еще возьмется проверить справедливость высказанного Васей Татарским, ведь для этого надо обратиться к исходному тексту и кропотливо анализировать названные «огрехи» в контексте самого произведения. Альманах прочтут многие, а сами произведения (изданные небольшим тиражом) – единицы. Кому еще придет в голову доказывать, что автор «не верблюд» – у каждого есть свои собственные дела в повседневной жизни. А Интернет с легкостью разнесет сказанное. И таким образом поганое дело сделано, клеймо критика уже поставлено – произведение и автор опорочены на весь свет. Вот вам и алгоритм подобной тактики.

Вновь зададимся вопросом: какова же истинная причина размещения рассматриваемой критической заметки в альманахе? Судя по ее зачину, Васе Татарскому присущ феномен, известный под названием «зависть». Однако в данном случае зависть – это, видимо, только одна из причин. Судя по упорству повторения подобных заметок, автор, пользуясь своим положением, получает какое-то особое болезненное удовлетворение от возможности давать одностороннюю огульную критику, когда, во-первых, подается только исключительный негатив, и во-вторых, не удается пострадавшему своевременно и адекватно ответить на ложные обвинения.

Ну, хорошо. Допустим, захотел покритиковать – покритиковал. Так назови себя. Ан нет.

Да, а как быть раскритикованному автору? Ведь надо бы ответить – а кому? Трудно однозначно вычислить того, кто тщательно скрывает свое лицо под маской «борца за «правильную» литературу». И все же уши торчат, стоит приглядеться к антуражу критика: старый книжный шкаф, перечитываемые и перекладываемые по ранжиру книжки на полках и т.д., и т.п. Специфическая «творческая» атмосфера, так сказать, «аура» критикующего обнаруживается в каждом его опусе. Выдают его личность и журналистские замашки, и судейский тон цензора, и однозначность выводимых заключений. Но все же это, как говорится, вторичные признаки. Истинной подписи под опусом нет. Известно: не пойман – не вор. Как это бывало раньше в благородном обществе? Бросали перчатку в лицо тому, кто занимается подобной пачкотней. Но лица-то нет: аноним – он и есть аноним.

В рассказе «Укус шершня» насекомое кусает человека. Это, конечно, нехорошо. Но в чем не упрекнешь природное желто-черное существо, так в том, что оно налетает на свою жертву и открыто кусает ее, у всех на глазах, как говорится, идет на «Вы». Наш критик тоже кусает, подобно шершню, но кусает скрытно, анонимно. Его не прибьешь тапкой в честной рукопашной схватке, как иное насекомое.

Да, трусоват наш пасквилянт, однако. Знать, есть чего бояться.

Натан Солодухо, философ, литератор

30.12.2015

ПРИЛОЖЕНИЕ